Le Service de santé des armées : trois siècles de médecine

Le Service de santé des armées (SSA) s’est affirmé, au fil du temps, comme une institution à la pointe des avancées en matière de recherche médicale et d’organisation dans la prise en charge des patients. Retour sur cette histoire en quelques dates clés.

XVIIe siècle. La genèse

Les débuts de la médecine militaire sont intimement liés au règne de Louis XIV, le Roi-Soleil. C’est lui qui lance la construction de l’Hôtel des Invalides à Paris, pour accueillir les blessés au combat. La seconde moitié du XVIIe siècle voit aussi la création d’hôpitaux militaires sur l’ensemble du territoire, principalement dans les villes fortifiées par Vauban.

Inspirées par les travaux d’Ambroise Paré, pionnier de la chirurgie et de la médecine militaire au XVIe siècle, les pratiques se perfectionnent lentement jusqu’à la guerre de Succession d’Espagne qui débute en 1701 et mène à la création d’une institution officielle compétente.

22 mars 1708. L’Édit fondateur

C’est finalement le 22 mars 1708 qu’est inscrite dans le marbre la raison d’être de la médecine militaire à la française. « Les services importants que nos troupes nous rendent nous engageant de veiller à leur conservation et soulagement dans leurs maladies et blessures, nous avons cru ne le pouvoir faire d’une manière plus avantageuse pour elles qu’en établissant pour toujours, à la suite de nos armées et dans les hôpitaux de nos places de guerre, des médecins et chirurgiens généraux et particuliers en titre d’offices, qui aient la capacité et l’expérience nécessaire pour bien panser et médicamenter les officiers et soldats », indique le préambule du texte.

Le service et ses hôpitaux militaires se développent et se perfectionnent petit à petit. Les effectifs sont en croissance constante, passant de 271 officiers en 1708 à 1 216 lorsque la Révolution éclate.

1882. Un Service de santé indépendant

Avec la Révolution française, l’instabilité politique rejaillit directement sur le Service de santé des armées (SSA), encore très lié à la royauté. Les effectifs sont multipliés par dix lors des événements les plus sanglants de 1789 à 1794, avant de décroître de manière spectaculaire jusqu’à la prise de pouvoir par Napoléon Ier. Lorsque ce dernier enclenche ses campagnes militaires à travers l’Europe, le SSA est en déliquescence. L’empereur n’accorde que peu d’importance au service.

À la chute de l’Empire en 1815, le SSA a certes gagné en expérience sur les différents théâtres de guerre mais son niveau organisationnel et médical s’est effondré. Placé sous le contrôle de l’Intendance, le service perd en autonomie.

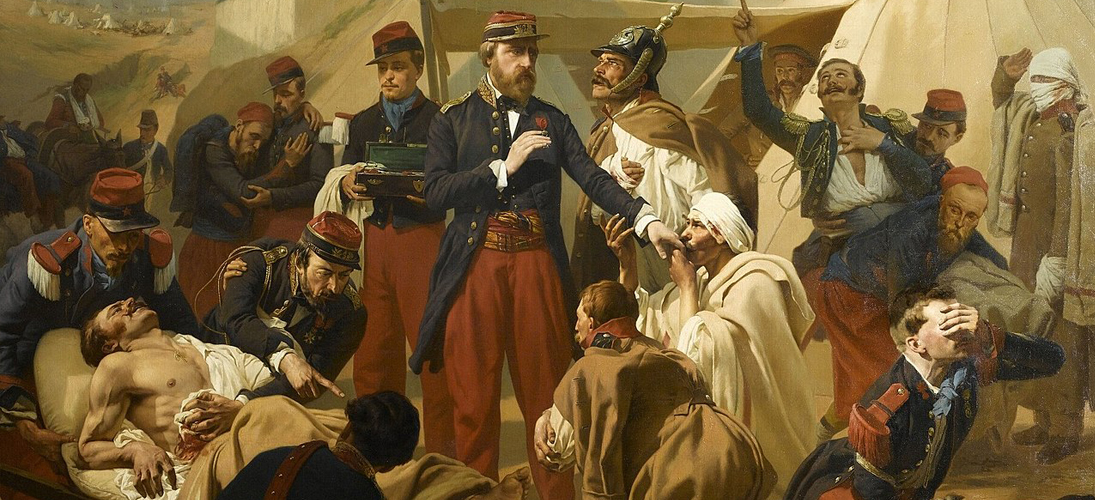

Mais la seconde partie du XIXe siècle voit le SSA reprendre sa marche en avant. Puis un nouveau règlement lui offre son indépendance en 1882. Dès lors, l’accent est mis sur l’hygiène militaire. Les épidémies s’enchaînent à travers le monde, au moment où la France s’engage dans des guerres coloniales. La recherche pour prévenir les différentes maladies qui touchent les militaires avance à grands pas. Mais un nouveau bouleversement intervient le 3 août 1914, lorsque l’Allemagne déclare la guerre à la France.

1914. Le défi de la Grande Guerre

L’artillerie, désormais de bien meilleure qualité, cause de graves blessures. Il n’est plus question de procéder aux opérations d’urgence sur le terrain. Face à l’arrivée de blessés en flux quasi constant dans les hôpitaux militaires, l’organisation des services est totalement revue. Les blessés sont classés selon la gravité de leurs cas. Le triage médico-chirurgical est né. La pratique inspirera ensuite les services d’urgence civils. L’ampleur de la guerre favorise aussi le développement de la chirurgie réparatrice. Dans l’entre-deux-guerres, le SSA se renforce encore avec le développement de nouveaux moyens de locomotion. L’automobile puis l’aviation commencent à être utilisées, un soutien de taille pour l’évacuation des blessés et l’acheminement du matériel médical.

1943. Une nouvelle organisation à l’américaine

L’instauration du régime de Vichy en 1940 désorganise totalement le SSA. Il parvient à se reconstituer au sein de l’Armée française de Libération, créée en 1943, qui participera au débarquement un an plus tard. Intégrés aux forces des Alliés, les militaires français profitent de l’occasion pour s’inspirer de nouvelles manières de travailler, notamment de celles de l’armée américaine. Plus question d’attendre l’arrivée des blessés à l’hôpital militaire pour les prendre en charge.

La méthode américaine consiste à déployer, au plus près des combats, un bataillon médical assurant à la fois les premiers secours et le triage des blessés. L’évacuation sanitaire aérienne prend son envol à cette époque.

XXIe siècle. La technologie au service de la santé

Le SSA se renforce et se perfectionne. Surtout, il est totalement remodelé à partir de 1997, date de l’arrêt du service militaire obligatoire. Avec la baisse des effectifs, la professionnalisation des militaires et la chute du nombre de blessés et de conflits, les stratégies et processus d’actions sont optimisés. Même si le rôle prescripteur du SSA en matière de santé publique et de recherche s’est amoindri avec le temps, les échanges avec la médecine civile demeurent. Le SSA se consacre aujourd’hui pleinement à sa mission première d’accompagnement médico-chirurgical des troupes.

© C I E M / Mathieu Yerle

Sources : Histoire méconnue du Service de santé́ des armées : la genèse d’un service, de Florian Cazaudebat, 2023 ; Le service de santé des armées : histoire, enjeux et défis, de Patrick Godart, Inflexions, 2012 ; Defense.gouv.fr, rubrique « Mieux nous connaître » puis « Trois cents ans d’histoire » ; Le service de santé des armées ou trois siècles d’histoire, de Raphaël Demoulin, Cyprien Chartois et Jacques Le Vot, La Revue du Praticien, 17 septembre 2020.

Figures emblématiques du Service de santé des armées

Antoine-Augustin Parmentier (1737-1813) a mis en place la vaccination antivariolique dans les armées. Chirurgien militaire, Robert Picqué (1877-1927) a proposé les premiers réseaux d’évacuation sanitaire aérienne. À l’avant-garde de la médecine préventive, Eugène Jamot (1879-1937) obligeait l’administration coloniale à appliquer des directives visant à protéger les populations africaines contre les maladies et a développé la lutte contre la trypanosomiase (la maladie du sommeil). Hyacinthe Vincent (1862-1950), qui a participé à la mise au point du vaccin contre la typhoïde, a imposé la vaccination TAB (contre la typhoïde et les paratyphoïdes A et B) des troupes françaises durant la Grande Guerre. Charles Hédérer (1886-1967) a travaillé sur la protection contre l’arme chimique et Robert Grandpierre (1903-1984) sur le fonctionnement cérébral en apesanteur et a ainsi développé les premiers programmes de biologie et de physiologie spatiales. Enfin, Valérie André (1922), première femme pilote d’hélicoptère et médecin de guerre, s’est spécialisée dans l’évacuation médicale héliportée lors des guerres d’Indochine et d’Algérie.